L’articolo 1 della norma, introdusse l’articolo 416bis che delinea la fattispecie del reato dell’associazione di tipo mafioso, descrivendone le condizioni ricorrenti: “quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.”

Il testo normativo traeva origine da una proposta di legge presentata alla Camera dei deputati il 31 marzo 1980 (Atto Camera n. 1581), che aveva come primo firmatario l'on. Pio La Torre (ucciso da Cosa Nostra il 30 aprile del 1982) ed alla cui formulazione tecnica collaborarono anche due giovani magistrati della Procura di Palermo, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il tribunale competente, anche d’ufficio, può ordinare con decreto motivato sia il sequestro preventivo che conservativo dei beni appartenuti al soggetto nei confronti del quale sia stato iniziato il procedimento di prevenzione perché accusato di appartenere all’associazione di stampo mafioso.

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

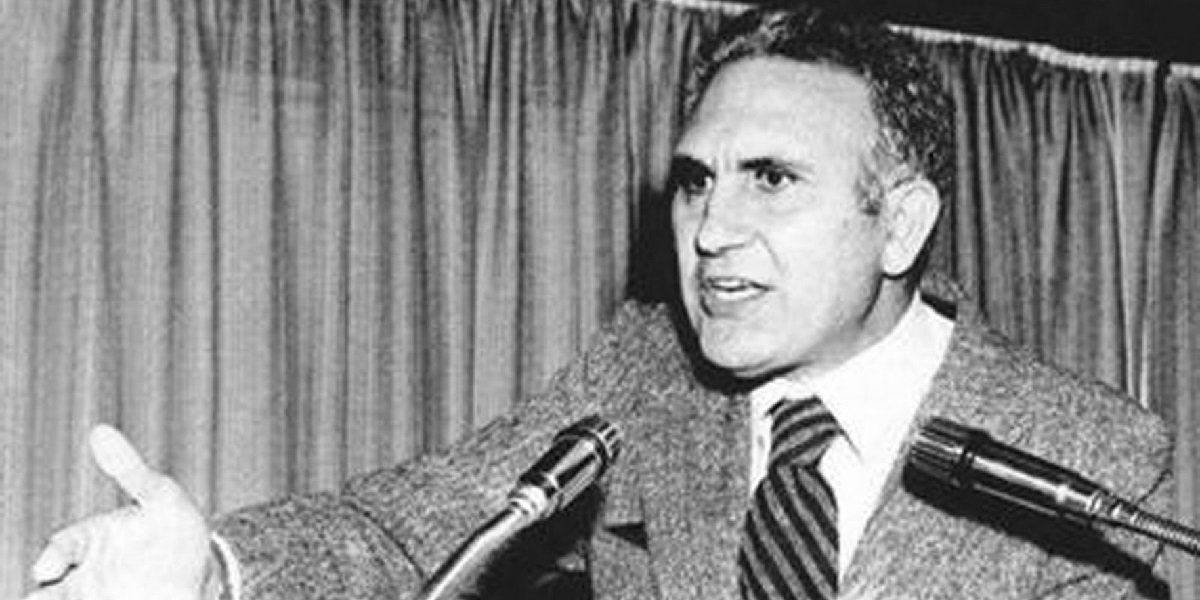

Chi è Virginio Rognoni

Da Ministro dell’Interno, Rognoni, ha vissuto gli anni immediatamente successivi all’assassinio di Moro per poi occuparsi da Ministro della Giustizia del contrasto alla criminalità organizzata. Ed è proprio a fine anni Settanta, quando guidava il Viminale, che trovò un valido alleato nel generale Dalla Chiesa. Entrambi erano convinti che per sconfiggere il terrorismo occorresse agire su due fronti: “Da un lato era necessario dimostrare ai terroristi che lo Stato si stava muovendo per generare un senso di paura ed ansia, dall’altro occorreva tranquillizzare la società civile”.

Un legame quello tra Rognoni e Dalla Chiesa che proseguì anche negli anni Ottanta quando la nuova minaccia per l’Italia aveva il volto della criminalità organizzata. “L’idea che l’antimafia non possa essere ricondotta al solo contrasto delle forze dell’ordine era il convincimento mio e di Dalla Chiesa. Contro la mafia è tutta la società che si deve muovere dai cittadini alle istituzioni. Se la vittoria contro la mafia è la vittoria delle istituzioni occorre che le istituzioni funzionino. Se i diritti vengono rispettati, la mafia viene colpita. La mafia vive del silenzio della gente e delle città”.

Accanto alla società civile occorreva però dare un segnale anche da un punto di vista legislativo: un percorso tutt’altro che semplice. Furono necessari due omicidi prima di arrivare all’introduzione nel 1982 nell’ordinamento giuridico del reato di associazione mafiosa e dello strumento della confisca dei beni. “Ci furono molte resistenze a questa norma – ricorda il cofirmatario della Rognoni-La Torre – poiché i rapporti tra parti della politica e la mafia affondavano le radici nel tempo e cercarono in tutti i modi di ostacolarla. La lotta contro la mafia era come una partita che alcuni ritenevano di doverla giocare e vincere, mentre altri ritenevano che un pareggio fosse abbastanza. Altri ancora ritenevano che era una partita amichevole”.

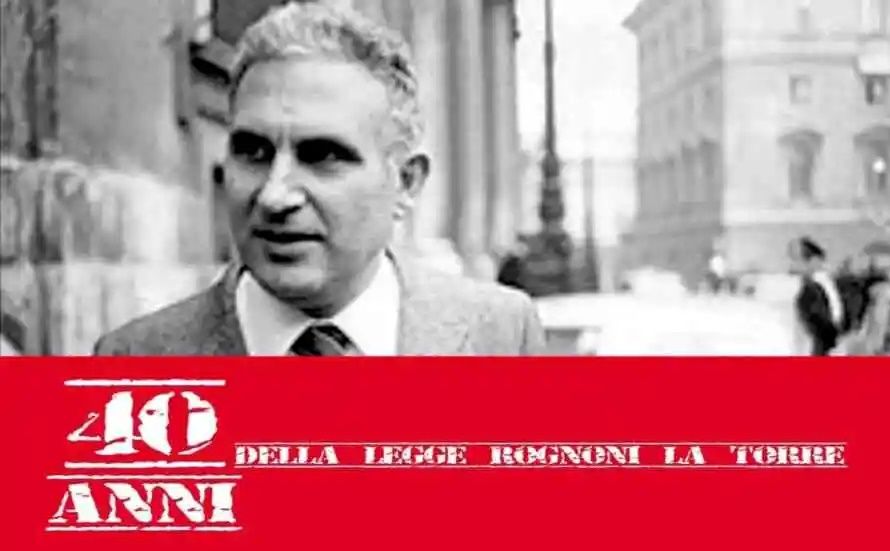

Chi era Pio La Torre

Pio La Torre nasce a Palermo il 24 dicembre 1927. Cresciuto insieme a cinque fratelli in una famiglia contadina, matura precocemente il proprio interesse per le lotte sociali ed aderisce fin dalla giovane età alle lotte dei braccianti siciliani per il diritto alla coltivazione delle terre. Il suo impegno politico comincia con l'iscrizione al Partito Comunista nell'autunno del 1945 e con l'apertura di una sezione del partito nella sua borgata e in quelle vicine.

Diventa funzionario della Federterra nel 1947, e successivamente responsabile giovanile della Cgil e del Pci, partecipando attivamente alle lotte dei contadini. Nel luglio 1949 diventa membro del Consiglio Federale del Partito Comunista e dall'interno dello stesso dà l'avvio ufficiale al movimento di occupazione delle terre da parte dei contadini, lanciando lo slogan "la terra a tutti". La protesta messa in atto dai braccianti, e guidata da Pio La Torre, prevedeva la confisca delle terre incolte o mal coltivate e l'assegnazione in parti uguali a tutti i contadini che ne avessero bisogno. Durante i duri scontri che si scatenano l'anno successivo fra occupanti e forze dell'ordine La Torre viene arrestato e condotto in carcere, dove resterà dall'11 marzo 1950 al 23 agosto 1951. All'uscita dal carcere riprende le lotte contadine e nel 1952 assume la carica di dirigente della Camera confederale del Lavoro, da cui lancia una massiccia campagna di raccolta firme per la messa al bando delle armi atomiche. Nello stesso anno viene eletto Consigliere comunale a Palermo, dove resterà fino al 1966.

In questo periodo diventa Segretario Regionale della Cgil e del Pci siciliano, che guiderà fino al 1967. L'anno successivo viene eletto all'Assemblea Regionale Siciliana e nel 1969 viene chiamato a Roma dalla direzione nazionale del partito comunista, per ricoprire l'incarico di vice responsabile della sezione agraria e meridionale. Nel maggio 1972 fa il suo ingresso alla Camera dei deputati, dove resterà per tre legislature (VI, VII e VIII) partecipando ai lavori delle commissioni Bilancio e Agricoltura e della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia.

In quest'ultima sede porterà avanti il lavoro più importante, giungendo alla presentazione di una proposta di legge volta all'inserimento nel codice penale del reato di associazione mafiosa, fino a quel momento non passibile di condanna. La proposta prevedeva inoltre la confisca dei beni riconducibili alle attività illecite dei condannati ed una volta approvata è divenuta nota come legge Rognoni-La Torre (Legge 13 dicembre 1982 n. 646).

Nel 1981 rientra in Sicilia, dove assume l'incarico di segretario regionale del Pci ed intraprende la sua ultima battaglia politica contro l'installazione di missili Nato nella base militare di Comiso, nei pressi di Ragusa. La mattina del 30 aprile 1982 viene assassinato a Palermo mentre sta raggiungendo la sede del partito a Via Turba a bordo di una macchina guidata dal compagno di partito Rosario Di Salvo, che perde la vita insieme a lui.

Il quadro delle sentenze intervenute sul caso ha permesso di individuare nell'impegno antimafia di Pio La Torre la causa determinante della condanna a morte inflittagli dalla mafia. Il 12 gennaio 2007 la Corte d'Assise d'Appello di Palermo ha emesso l'ultima di una serie di sentenze che ha portato a individuare gli autori materiali dell'omicidio. Dalle rivelazioni di un collaboratore di giustizia, è stato peraltro possibile identificare i mandanti dell'omicidio nelle persone di Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Pippo Calò, Bernardo Brusca e Antonino Geraci.

(Dati desunti dalla biografia pubblicata sul sito ufficiale del "Centro studi Pio La Torre" www.piolatorre.it )

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

Giovanni Falcone nasce a Palermo il 18 maggio 1939, da Arturo, direttore del Laboratorio chimico provinciale, e da Luisa Bentivegna. Dopo aver frequentato il Liceo classico "Umberto" compie una breve esperienza presso l'Accademia navale di Livorno. Decide di tornare nella città Natale per iscriversi alla Facoltà di Giurisprudenza e consegue la laurea nel 1961.

Dopo il concorso in magistratura, nel 1964 diviene pretore a Lentini per trasferirsi subito come sostituto procuratore a Trapani, dove rimane per circa dodici anni. E' in questa sede che va progressivamente maturando l'inclinazione e l'attitudine verso il settore penale: come egli stesso ebbe a dire, "era la valutazione oggettiva dei fatti che mi affascinava", nel contrasto con certi meccanismi "farraginosi e bizantini" particolarmente accentuati in campo civilistico.

All'indomani del tragico attentato al giudice Cesare Terranova, avvenuto il 25 settembre 1979, Falcone comincia a lavorare a Palermo presso l'Ufficio istruzione. Il consigliere istruttore Rocco Chinnici gli affida nel maggio 1980 le indagini contro Rosario Spatola, un processo che investiva anche la criminalità statunitense, e che vide il procuratore Gaetano Costa - ucciso nel giugno successivo - ostacolato da alcuni sostituti, al momento della firma di una lunga serie di ordini di cattura. Proprio in questa prima esperienza Giovanni Falcone avverte come nel perseguire i reati e le attività di ordine mafioso occorra avviare indagini patrimoniali e bancarie (anche oltre oceano), e come soprattutto occorra la ricostruzione di un quadro complessivo, una visione organica delle connessioni, la cui assenza in passato aveva provocato una "raffica di assoluzioni".

Il 29 luglio 1983 il consigliere Chinnici, a capo del team di magistrati di cui fanno parte Falcone, Barrile e Paolo Borsellino, viene ucciso con la sua scorta in via Pipitone; lo sostituisce Antonino Caponnetto, il quale riprende l'intento di assicurare agli inquirenti le condizioni più favorevoli nelle indagini sui delitti di mafia. Si costituisce quello che verrà chiamato "pool antimafia", sul modello delle équipes attive nel decennio precedente di fronte al fenomeno del terrorismo politico. Oltre lo stesso Falcone del gruppo facevano parte i giudici Di Lello e Guarnotta, e Paolo Borsellino, che aveva condotto l'inchiesta sull'omicidio del capitano dei Carabinieri Emanuele Basile, nel 1980.

L'interrogatorio iniziato a Roma nel luglio 1984 in presenza del sostituto procuratore Vincenzo Geraci e di Gianni De Gennaro, del Nucleo operativo della Criminalpol, del "pentito" Tommaso Buscetta, è da considerarsi una vera e propria svolta per la conoscenza di determinati fatti di mafia e specialmente della struttura dell'organizzazione "Cosa nostra".

I funzionari di Polizia Giuseppe Montana e Ninni Cassarà, stretti collaboratori di Falcone e Borsellino, vengono uccisi nell'estate 1985. Si comincia a temere per l'incolumità dei due magistrati, i quali, per motivi di sicurezza, vengono trasferiti con le famiglie presso il carcere dell'Asinara. Attraverso questa serie di vicende drammatiche si giunge alla sentenza di condanna a Cosa nostra nel primo maxiprocesso (16 dicembre 1987) emessa dalla Corte di Assise di Palermo, presidente Alfonso Giordano, dopo ventidue mesi di udienze e trentasei giorni di riunione in camera di consiglio.

L'ordinanza di rinvio a giudizio per i 475 imputati era stata depositata dall'Ufficio istruzione agli inizi di novembre di due anni prima. Gli avvenimenti successivi risentono negativamente di tale successo. Nel gennaio il Consiglio superiore della magistratura preferisce il consigliere Antonino Meli a Falcone, a capo dell'Ufficio istruzione, in sostituzione di Caponnetto che aveva voluto lasciare l'incarico. Inoltre in seguito alle confessioni del "pentito" catanese Antonino Calderone, che avevano determinato una lunga serie di arresti (comunemente noti come "blitz delle Madonie"), il magistrato inquirente di Termini Imerese si ritiene incompetente, e trasmette gli atti all'Ufficio palermitano. Meli, in contrasto con i giudici del pool, rinvia le carte a Termini, in quanto i reati sarebbero stati commessi in quella giurisdizione.

La Cassazione, allo scorcio del 1988, ratifica l'opinione del consigliere istruttore, negando la struttura unitaria e verticisti delle organizzazioni criminose, e affermando che queste, considerate nel loro complesso, sono dotate di "un'ampia sfera decisionale, operano in ambito territoriale diverso ed hanno preponderante diversificazione soggettiva". Questa decisione sancisce giuridicamente la frantumazione delle indagini che l'esperienza di Palermo aveva inteso superare. Il 30 luglio Giovanni Falcone richiede di essere destinato a un altro ufficio. In autunno Meli gli rivolge l'accusa d'aver favorito in qualche modo il cavaliere del lavoro di Catania Carmelo Costanzo, e quindi scioglie il pool, come il giudice Paolo Borsellino aveva previsto fin dall'estate in un pubblico intervento, peraltro censurato dal CSM. I giudici Di Lello e Conte si dimettono per protesta. Nonostante simili avvenimenti sempre nel corso del 1988, Falcone aveva realizzato una importante operazione in collaborazione con Rudolph Giuliani, procuratore distrettuale di New York, denominata "Iron Tower", grazie alla quale furono colpite le famiglie dei Gambino e degli Inzerillo, coinvolte nel traffico di eroina.

Il 20 giugno 1989 si verifica il fallito e oscuro attentato dell'Addaura presso Mondello a proposito del quale Falcone affermò: "Ci troviamo di fronte a menti raffinatissime che tentano di orientare certe azioni della mafia. Esistono forse punti di collegamento tra i vertici di Cosa nostra e centri occulti di potere che hanno altri interessi. Ho l'impressione che sia questo lo scenario più attendibile se si vogliono capire davvero le ragioni che hanno spinto qualcuno ad assassinarmi". Il periodo subito successivo segue con lo sconcertante episodio del cosiddetto "corvo": alcune lettere anonime che accusano astiosamente Falcone e altri. Una settimana dopo l'attentato il CSM decide la nomina di Giovanni Falcone a procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Palermo. Nel gennaio 1990 coordina un'inchiesta che porta all'arresto di quattordici trafficanti colombiani e siciliani, inchiesta che aveva preso l'avvio dalle confessioni del "pentito" Joe Cuffaro il quale aveva rivelato che il mercantile Big John, battente bandiera cilena, aveva scaricato nel gennaio 1988, 596 chili di cocaina al largo delle coste di Castellammare del Golfo. Nel corso dell'anno si sviluppa lo "scontro" con Leoluca Orlando, originato dall'incriminazione per calunnia nei confronti del "pentito" Pellegriti, il quale rivolgeva accuse al parlamentare europeo Salvo Lima.

La polemica prosegue con il ben noto argomento delle "carte nei cassetti" che Falcone ritenne frutto di puro e semplice "cinismo politico".

Nel 1990 alle elezioni dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura, Falcone è candidato per le liste "Movimento per la giustizia" e "Proposta 88" (nella circostanza collegate): l'esito sarà però negativo. Intanto si fanno più aspri i dissensi con l'allora procuratore Giammanco, sia sul piano valutativo, sia su quello etico, nella conduzione delle inchieste. Falcone accoglie l'invito del vice-presidente del Consiglio dei ministri, Claudio Martelli, che aveva assunto l'interim del Ministero di grazia e giustizia, a dirigere gli Affari penali del ministero, assumendosi l'onere di coordinare una vasta materia, dalle proposte di riforme legislative alla collaborazione internazionale.

Si apre così dal marzo 1991 un periodo caratterizzato da una attività intensa, volta a rendere più efficace l'azione della magistratura nella lotta contro il crimine. Falcone si impegna a portare a termine quanto ritiene condizione indispensabile del rinnovamento: la razionalizzazione dei rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, e il coordinamento tra le varie procure. Si poneva l'esigenza di un coordinamento di livello nazionale: viene istituita nel novembre del 1991 la Direzione nazionale antimafia. La candidatura di Falcone a questi compiti fu ostacolata in seno al CSM, il cui plenum non aveva ancora assunto una decisione definitiva, prima della tragica morte di Falcone. E' il 23 maggio 1992 quando alle 17 e 56, all'altezza del paese siciliano di Capaci, cinquecento chili di tritolo fanno saltare in aria l'auto su cui viaggia il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Il terribile evento è ricordato come Strage di Capaci.

(Dati desunti dalla biografia di Giovanni Falcone pubblicata dal sito biografieonline.it )

Paolo Borsellino

Nasce a Palermo il 19 gennaio 1940 in una famiglia borghese, nell'antico quartiere di origine araba della Kalsa. Entrambe i genitori sono farmacisti. Frequenta il Liceo classico "Meli" e si iscrive presso la facoltà di Giurisprudenza di Palermo: all'età di 22 anni consegue la laurea con il massimo dei voti. Membro dell'esecutivo provinciale, delegato al congresso provinciale, nel periodo universitario Paolo Borsellino viene anche eletto come rappresentante studentesco nella lista del Fuan Fanalino. Pochi giorni dopo la laurea subisce la perdita del padre.

Prende così sulle sue spalle la responsabilità di provvedere alla famiglia. Si impegna con l'ordine dei farmacisti a tenere l'attività del padre fino al conseguimento della laurea in farmacia della sorella. Tra piccoli lavoretti e le ripetizioni Borsellino studia per il concorso in magistratura che supera nel 1963.L'amore per la sua terra, per la giustizia gli danno quella spinta interiore che lo porta a diventare magistrato senza trascurare i doveri verso la sua famiglia.

La professione di magistrato nella città di Palermo ha per lui un senso profondo. Nel 1965 è uditore giudiziario presso il tribunale civile di Enna. Due anni più tardi ottiene il primo incarico direttivo: Pretore a Mazara del Vallo nel periodo successivo al terremoto. Si sposa alla fine del 1968, e nel 1969 viene trasferito alla pretura di Monreale dove lavora in stretto contatto con il capitano dei Carabinieri Emanuele Basile. E' il 1975 quando Paolo Borsellino viene trasferito al tribunale di Palermo; a luglio entra all'Ufficio istruzione processi penali sotto la guida di Rocco Chinnici.

Con il Capitano Basile lavora alla prima indagine sulla mafia: da questo momento comincia il suo grande impegno, senza sosta, per contrastare e sconfiggere l'organizzazione mafiosa. Nel 1980 arriva l'arresto dei primi sei mafiosi. Nello stesso anno il capitano Basile viene ucciso in un agguato. Per la famiglia Borsellino arriva la prima scorta con le difficoltà che ne conseguono. Da questo momento il clima in casa Borsellino cambia: il giudice deve relazionarsi con i ragazzi della scorta che gli sono sempre a fianco e che cambieranno per sempre le sue abitudini e quelle della sua famiglia.

Borsellino, magistrato "di ottima intelligenza, di carattere serio e riservato, dignitoso e leale, dotato di particolare attitudine alle indagini istruttorie, definisce mediamente circa 400 procedimenti per anno" e negli anni si distingue "per l'impegno, lo zelo, la diligenza, che caratterizzano la sua opera". Per questi e altri lusinghieri giudizi a Borsellino viene conferita la nomina a magistrato d'appello con deliberazione in data 5 marzo 1980, dal Consiglio Superiore della Magistratura. Anche nei periodi successivi continua a svolgere le sue funzioni presso l'ufficio d'istruzione del Tribunale, dando ulteriore, luminosa dimostrazione delle sue qualità, veramente eccezionali, di magistrato e, particolarmente, di giudice inquirente. Viene costituito un pool che comprende quattro magistrati. Falcone, Borsellino e Barrile lavorano uno a fianco all'altro, sotto la guida di Rocco Chinnici. E' nei giovani la forza su cui contare per cambiare la mentalità della gente e i magistrati lo sanno. Vogliono scuotere le coscienze e sentire intorno a sé la stima della gente. Sia Giovanni Falcone sia Paolo Borsellino hanno sempre cercato la gente. Borsellino comincia a promuovere e a partecipare ai dibattiti nelle scuole, parla ai giovani nelle feste giovanili di piazza, alle tavole rotonde per spiegare e per sconfiggere una volta per sempre la cultura mafiosa. Fino alla fine della sua vita Borsellino, nel tempo che gli rimane dopo il lavoro, cercherà di incontrare i giovani, di comunicargli questi nuovi sentimenti e di renderli protagonisti della lotta alla mafia. Si chiede la promozione di pool di giudici inquirenti, coordinati tra loro ed in continuo contatto, il potenziamento della polizia giudiziaria, l'istituzione di nuove regole per la scelta dei giudici popolari e di controlli bancari per rintracciare i capitali mafiosi.

I magistrati del pool pretendono l'intervento dello stato perché si rendono conto che il loro lavoro, da solo, non basta. Chinnici scrive una lettera al presidente del tribunale di Palermo per sollecitare un encomio nei confronti di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, utile per eventuali incarichi direttivi futuri. L'encomio richiesto non arriverà .

Poi, il dramma. Il 4 agosto 1983 viene ucciso il giudice Rocco Chinnici con un'autobomba. Borsellino è distrutto: dopo Basile anche Chinnici viene strappato alla vita. Il leader del pool, il punto di riferimento, viene a mancare .A sostituire Chinnici arriva a Palermo il giudice Caponnetto e il pool, sempre più affiatato continua nell'incessante lavoro raggiungendo i primi risultati. Nel 1984 viene arrestato Vito Ciancimino e si pente Tommaso Buscetta: Borsellino sottolinea in ogni momento il ruolo fondamentale dei pentiti nelle indagini e nella preparazione dei processi. Comincia la preparazione del Maxiprocesso e viene ucciso il commissario Beppe Montana. Ancora sangue, per fermare le persone più importanti nelle indagini sulla mafia e l'elenco dei morti è destinato ad aumentare.

Il clima è terribile: Falcone e Borsellino vengono immediatamente trasferiti all'Asinara per concludere le memorie, predisporre gli atti senza correre ulteriori rischi. All'inizio del maxiprocesso l'opinione pubblica inizia a criticare i magistrati, le scorte e il ruolo che si sono costruiti. Conclusa la monumentale istruttoria del primo maxi-processo all'organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra" insieme al collega Giovanni Falcone, unitamente al dott. Leonardo Guarnotta e a Giuseppe Di Lello-Filinoli, Paolo Borsellino chiede il trasferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala per ricoprire l'incarico di Procuratore Capo.

Il CSM, con una decisione storica e non priva di strascichi polemici accoglie la relativa istanza sulla base dei soli meriti professionali e dell'esperienza acquisita da Paolo Borsellino negando per la prima volta validità assoluta al criterio dell'anzianità. Borsellino vive in un appartamento nella caserma dei carabinieri per risparmiare gli uomini della scorta. In suo aiuto arriva Diego Cavaliero, magistrato di prima nomina, lavorano tanto e con passione. Borsellino è un esempio per il giovane Cavaliero. Teme che la conclusione del maxiprocesso attenui l'attenzione sulla lotta alla mafia, che il clima scemi e si torni alla normalità e per questo Borsellino cerca la presenza dello Stato, incita la società civile a continuare le mobilitazioni per tenere desta l'attenzione sulla mafia e frenare chi pensa di poter piano piano ritornare alla normalità.

Il clima comincia a cambiare: il fronte unico che aveva portato a grandi vittorie della magistratura siciliana e che aveva visto l'opinione pubblica avvicinarsi agli uomini in prima linea e stringersi intorno a loro, comincia a cedere. Nel 1987 Caponnetto è costretto a lasciare la guida del pool a causa di motivi di salute. Tutti a Palermo attendono la nomina di Giovanni Falcone al posto di Caponnetto, anche Borsellino è ottimista. Il CSM non è dello stesso parere e si diffonde il terrore di veder distruggere il pool. Borsellino scende in campo e comincia una vera e propria lotta politica: parla ovunque e racconta cosa stia accadendo alla procura di Palermo; sui giornali, in televisione, nei convegni, continua a lanciare l'allarme. A causa delle sue dichiarazioni Borsellino rischia il provvedimento disciplinare. Solo il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga interviene in suo appoggio chiedendo di indagare sulle dichiarazioni del magistrato per accertare cosa stia accadendo nel palazzo di giustizia di Palermo.

Il 31 luglio il CSM convoca Borsellino che rinnova le accuse e le sue perplessità. Il 14 settembre il CSM si pronuncia: è Antonino Meli, per anzianità, a prendere il posto che tutti aspettavano per Giovanni Falcone. Paolo Borsellino viene riabilitato, torna a Marsala e riprende a lavorare. Nuovi magistrati arrivano a dargli una mano, giovani e, a volte di prima nomina. I pentiti cominciano a parlare: prendono forma le indagini su connessioni tra mafia e politica. Paolo Borsellino è convinto che per sconfiggere la mafia i pentiti abbiano un ruolo fondamentale. E' tuttavia convinto che i giudici debbano essere attenti, controllare e ricontrollare ogni dichiarazione, ricercare i riscontri ed intervenire solo quando ogni fatto sia provato. L'opera è lunga e complicata ma i risultati non tarderanno ad arrivare. Da questo momento gli attacchi a Borsellino diventano forti ed incessanti. Le indiscrezioni su Falcone e Borsellino sono ormai quotidiane; si parla di candidature alla Camera o alla carica di Sindaco. I due magistrati smentiscono ogni cosa.

Comincia intanto il dibattito sull'istituzione della Superprocura e su chi porre a capo del nuovo organismo. Falcone, intanto, va a Roma come direttore degli affari penali e preme per l'istituzione della Superprocura. Si sente la necessità di coinvolgere le più alte cariche dello stato nella lotta alla mafia. La magistratura da sola non può farcela, con Falcone a Roma si ha un appoggio in più: Borsellino decide di tornare a Palermo, lo seguono il sostituto Ingroia e il maresciallo Canale.

Maturati i requisiti per essere dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori - sia requirenti che giudicanti - pur rimanendo applicato alla Procura della Repubblica di Marsala Paolo Borsellino chiede e ottiene di essere trasferito alla Procura della Repubblica di Palermo con funzioni di Procuratore Aggiunto. Grazie alle sue indiscusse capacità investigative, una volta insediatesi presso la Procura di Palermo alla fine del 1991, è delegato al coordinamento dell'attività dei Sostituti facenti parte della Direzione Distrettuale Antimafia.

I magistrati, con l'arrivo di Borsellino trovano nuova fiducia. A Borsellino vengono tolte le indagini sulla mafia di Palermo dal procuratore Giammanco, e gli vengono assegnate quelle di Agrigento e Trapani. Ricomincia a lavorare con l'impegno e la dedizione di sempre. Nuovi pentiti, nuove rivelazioni confermano il legame tra la mafia e la politica, riprendono gli attacchi al magistrato e lo sconforto ogni tanto si manifesta. A Roma viene finalmente istituita la superprocura e vengono aperte le candidature; Falcone è il numero uno ma, anche questa volta, sa che non sarà facile. Borsellino lo sostiene a spada tratta sebbene non fosse d'accordo sulla sua partenza da Palermo. Il suo impegno aumenta quando viene resa nota la candidatura di Cordova. Borsellino esce allo scoperto, parla, dichiara, si muove: è di nuovo in prima linea. I due magistrati lottano uno a fianco all'altro, temono che la superprocura possa divenire un arma pericolosa se in possesso di magistrati che non conoscono la mafia siciliana.

Nel Maggio 1992 Giovanni Falcone raggiunge i numeri necessari per vincere l'elezione a superprocuratore. Borsellino e Falcone esultano, ma il giorno dopo nell'atto tristemente noto come la "strage di Capaci" Giovanni Falcone viene ucciso insieme alla moglie. Paolo Borsellino soffre molto, il legame che ha con Falcone è speciale. Dalle prime indagini nel pool, alle serate insieme, alle battute per sdrammatizzare, ai momenti di lotta più dura quando insieme sembravano "intoccabili", al periodo forzato all'Asinara fino al distacco per Roma. Una vita speciale, quella dei due amici-magistrati, densa di passione e di amore per la propria terra.

Due caratteri diversi, complementari tra loro, uno un po' più razionale l'altro più passionale, entrambi con un carisma, una forza d'animo ed uno spirito di abnegazione esemplari. A Borsellino viene offerto di prendere il posto di Falcone nella candidatura alla superprocura, ma rifiuta. Resta a Palermo, nella procura dei veleni, per continuare la lotta alla mafia, diventando sempre più consapevole che qualcosa si è rotto e che il suo momento è vicino. Vuole collaborare alle indagini sull'attentato di Capaci di competenza della procura di Caltanissetta. Le indagini proseguono, i pentiti aumentano e il giudice cerca di conoscere il più possibile.

Arriva la volta dei pentiti Messina e Mutolo, ormai Cosa Nostra comincia ad avere sembianze conosciute. Spesso i pentiti hanno chiesto di parlare con Falcone o con Borsellino perché sapevano di potersi fidare, perché ne conoscevano le qualità morali e l'intuito investigativo. Continua a lottare per poter avere la delega per ascoltare il pentito Mutolo. Insiste e alla fine il 19 luglio 1992 alle 7 di mattina Giammanco gli comunica telefonicamente che finalmente avrà quella delega e potrà ascoltare Mutolo.

Lo stesso giorno Borsellino si reca a Villagrazia per rilassarsi. Si distende, va in barca con uno dei pochi amici rimasti. Dopo pranzo torna a Palermo per accompagnare la mamma dal medico: l'esplosione di un'autobomba sotto la casa di via D'Amelio strappa la vita al giudice Paolo Borsellino e agli uomini della sua scorta. E' il 19 luglio 1992.Con il giudice perdono la vita gli agenti di scorta Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Loi, prima donna poliziotto a essere uccisa in un attentato di mafia.

(Dalla biografia di Paolo Borsellino pubblicata dal sito biografieonline.it)

red.laprimalinea.it

red.laprimalinea.it