“Sappia con certezza tutta la casa d'Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso”. Pietro si sta rivolgendo ai Giudei ricordando loro che quell’uomo che hanno respinto e rifiutato di seguire è il Signore, è il Figlio di Dio risorto che agisce ancora nella storia. Con la sua morte in croce non si è fermato tutto, al contrario si è spalancata una porta che conduce l’umanità dal peccato al perdono, dal dramma di sentirsi abbandonata allo scoprire che Dio è presente e ci accompagna ,come evoca molto bene il salmo 23 che ci offre la liturgia della IV domenica di Pasqua. Ma più di tutto ci ricorda che dalla morte ci si apre alla vita eterna!

Non a caso, come leggiamo nel brano di Vangelo secondo Giovanni, Gesù si definisce come la porta: “Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo”.

La croce sulla quale muore Cristo diventa simbolo di vita, di speranza, trofeo di vittoria sul peccato, sulla solitudine, sulla morte.

Proprio in questo passaggio desidero far luce su un aspetto che spesso ci sfugge: il crocifisso agli inizi non era rappresentato (anche se i cristiani credevano nella resurrezione) non si osava raffigurare il loro Dio su quel patibolo che era la condanna più ignominiosa che un uomo potesse subire destinata ai servi e ai popoli schiavi mentre i cittadini romani colpevoli di morte venivano decapitati. Cicerone la definì: “il castigo più crudele e ripugnante”.

Il crocifisso iniziò timidamente a fare il suo ingresso tra i simboli cristiani, per divenirne poi quello per eccellenza, e nella storia dell’arte solo dal momento in cui Teodosio il Grande nel 392 abolì la croce come pena di morte. Differentemente da quanto immaginiamo e siamo abituati a vedere, le prime rappresentazioni furono le croci trionfanti (è bene ricordare la differenza tra croce e crocifisso: sulla prima non c’è la figura di Gesù mentre sul secondo sì) rivestite d’oro, d’argento, di pietre preziose affinché risplendessero alla luce del sole e delle candele per evocare il trionfo della vita sulla morte, della luce sulle tenebre. La croce era il luogo non per raccontare il dramma ma il trofeo che annunciava la resurrezione, divenendo simbolo positivo.

Per i cristiani di quel tempo era importante ricordare proprio ciò che predicava Pietro ai Giudei: quell’uomo era ben di più, era il Figlio di Dio che aveva sofferto nell’animo e nel corpo ma che era anche risorto divenendo Signore della storia.

Per vedere comparire sulla scena dell’arte un crocifisso con i segni della Passione occorrerà arrivare quasi al mille. Fino al VII secolo l’immagine del corpo di Cristo sofferente in croce era espressamente vietata dai canoni ecclesiastici; la svolta si ebbe con il Concilio di Costantinopoli del 692 dove si decretò che: “E’ necessario che il pittore ci conduca per mano al ricordo di Gesù vivente nella carne, sofferente, che muore per la nostra salute e opera così la redenzione del mondo”. Con ciò non significa che tempestivamente dopo questa affermazione si iniziò a rappresentare il Cristo sofferente. Iniziarono a farlo poco per volta i pittori e molto più tardi gli scultori.

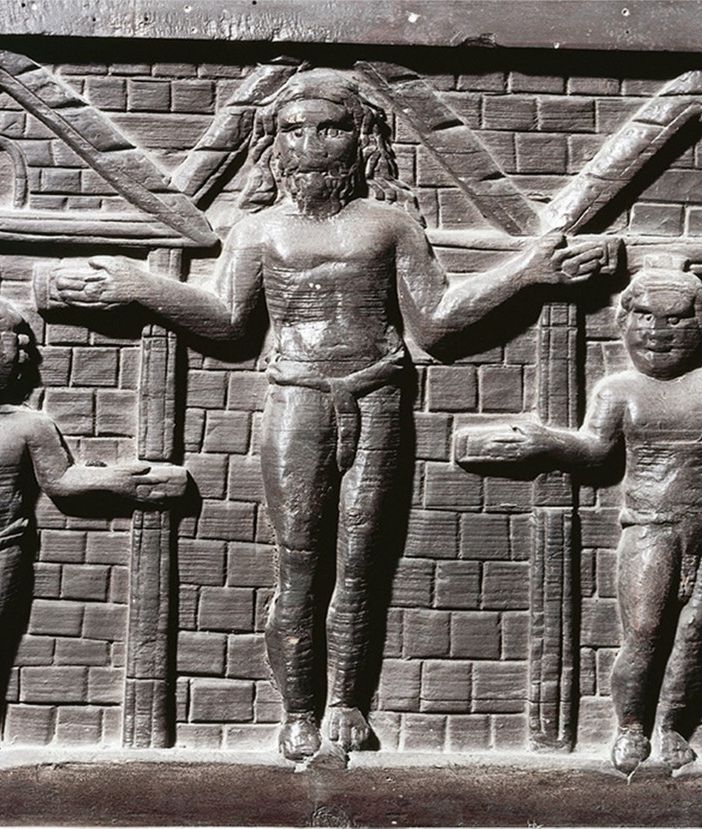

Una delle scene di crocifissione più antiche di cui disponiamo è del 530 d.C, è uno dei ventotto riquadri della porta lignea della basilica romana di Santa Sabina dove vi sono rappresentate scene dell'Antico e del Nuovo Testamento fra cui le storie di Mosè, Elia, Eliseo ed Abacuc, l'Epifania, i miracoli di Cristo, l'ascensione e per l’appunto la crocifissione con Gesù e i due malfattori.

Ciò che colpisce maggiormente di questa opera è che quasi non si scorgono le croci, sembrano nascoste per paura di mostrare degli uomini appesi a quel patibolo, anche se si vedono i chiodi. Per come sono posizionati, in piedi con le braccia allargate quasi danzassero e con gli occhi aperti, sembrano evocare la vita piuttosto che la sofferenza e la morte. Certamente veniva celata 'la vergogna' di mostrare Gesù in croce ma allo stesso tempo interessava ricordare che è risorto ed è vivo. Sia Cristo che i due uomini sono posti dentro tre strutture architettoniche e i loro corpi sembrano divenire porte d’ingresso.

Forse lo scultore intendeva suggerire che dopo la morte c’è la vita eterna e questo valeva anche per il ladrone che non chiede perdono. Gesù è la figura più importante e quindi rappresentata in grande e si mostra come la porta per eccellenza; con la sua morte non è finito tutto , al contrario si è aperto un passaggio, una porta dalla quale tutti possiamo attraversare per aprirci alla vita.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Letture d’arte è un’idea nata dieci anni fa che don Quattrone ha realizzato e che sta portando avanti per il settimanale Il Corriere della Valle della Diocesi di Aosta.

Si tratta del commento delle letture della domenica compiendo un viaggio nello sconfinato panorama della storia dell’arte.

Ogni settimana accosta la Parola di Dio della domenica ad un’opera, spaziando in varie forme espressive quali la pittura, la scultura, l’installazione, la fotografia, l’architettura. Si tratta di un percorso che si muove nelle varie epoche, senza pregiudizi, scoprendo la forza e la bellezza non solo dell’arte antica ma anche di quella moderna e contemporanea.

Questo cammino è iniziato quasi per gioco e sulla scia degli studi compiuti all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano dove Paolo Quattrone si è laureato nel 2008. La sfida è quella di riscoprire l’arte come canale privilegiato per rientrare in noi stessi, parlare di Dio e andare a Lui.

Il pensiero di fondo che caratterizza questa esperienza è quello che un’opera d’arte è tale nel momento in cui riesce a farci andare oltre la superficie, oltre la realtà. L’artista, come sosteneva Kandinskij, è un sacerdote che ha la missione di aprirci una finestra verso l’oltre, per farci accorgere che esiste una dimensione spirituale, per aiutarci ad esplorare i sentieri dello spirito.

Questo ha portato don Quattrone ad affermare senza ombra di dubbio che tutta l’arte è sacra. E’ un errore immenso distinguere tra arte sacra e profana! Esiste l’arte religiosa e non, ma non è il soggetto rappresentato che rende sacra o meno una pittura, una scultura, un brano musicale o un film ma è ciò che trasmette, l’energia, la forza che suscita nel cuore dello spettatore.

Questa esperienza è possibile non soltanto ammirando opere a soggetto religioso ma anche contemplando quadri, sculture, installazioni che apparentemente sembrano non comunicare nulla di profondo. Un’opera d’arte è tale quando acquista una sua autonomia, una vita propria, quando riesce a far compiere all’osservatore riflessioni e percorsi che vanno oltre le intenzioni dell’autore. Accostare Parola di Dio e arte vuol dire far convivere due canali che hanno la finalità di farci andare oltre la superficie, che conducono l’uomo a pensare, a scoprire la dimensione spirituale della propria esistenza.