La muffa, malattia di una casa poco coibentata e con ventilazione inadeguata.

Introduzione

Che esperienza vuoi vivere quando sei all’interno della tua casa?

Quando rientri la sera?

O quando ti godi il meritato riposo nel fine settimana?

La maggior parte delle persone vuole abitare in una casa che abbia un ambiente confortevole, con le seguenti caratteristiche:

· Avere pareti sane e asciutte

· Corretti ricambi d’aria

· Essere luminosa

· Silenziosa (non sentire rumori esterni e/o rumori sopra)

· Spendere poco per riscaldare e raffrescare

· Custodire la propria salute e quella dei propri cari

Chiameremo per comodità di linguaggio, questa casa la “casa dei sogni”.

Il patrimonio edilizio italiano tende al vecchio, e si vede. Il capitale edilizio e quello infrastrutturale del Paese sono entrati in un ciclo di obsolescenza crescente. Dei 12,2 milioni di edifici residenziali censiti dall’Istat, per esempio:

· 7,2 milioni (il 60%) sono stati costruiti prima del 1980;

· 5,2 milioni (42,5%) hanno più di 50 anni;

· più della metà delle abitazioni - oltre 16 milioni - sono state realizzate prima del 1970.

Questo dato mette in evidenza come non sia possibile ottenere le caratteristiche della “casa dei sogni”, con il patrimonio edilizio esistente, se non intervenendo con importanti opere edilizie di efficientamento e comfort abitativo.

Quello che succede nella maggior parte dei casi è acquistare un bene per vivere felici, per poi scoprire che all’interno si creano le condizioni migliori per vivere un incubo.

Questo incubo si chiama muffa.

Perché compare la muffa

La muffa in casa si forma fondamentalmente per la concomitanza di tre eventi:

· scarsa aerazione;

· eccesso di umidità (prodotta cucinando, facendosi la doccia, respirando e stendendo i panni all’interno di casa in inverno);

· scarso isolamento termico delle pareti.

La muffa si crea non perché la casa ha 50 anni ed è vecchia. Molti clienti, infatti scoprono un bel giorno il comparire della muffa, perché hanno eseguito uno degli interventi di efficientamento, come per esempio:

· Sostituire i serramenti;

· Isolare le pareti con materiali poco traspiranti;

· Isolare il sottotetto con altrettanti materiali poco traspiranti;

· Oppure perché le abitudini cambiano e magari si produce più umidità all’interno e si aprono meno le finestre (magari per la nascita di un figlio).

Gli interventi descritti sopra, sono molto importanti per l’efficientamento energetico, ovvero per ridurre le spese di riscaldamento, e che devono essere abbinati ad un corretto ricambio d’aria.

Infatti la scarsa ventilazione dell’ambiente, favorisce l’aumento dell’umidità presente nell’abitazione, e l’aria in circolo lambisce zone più fredde, dove l’aria stessa condensa, e in quell’habitat fa la sua comparsa la muffa.

Muffa è un termine generale che si riferisce a un microrganismo vivente che racchiude vari tipi di funghi microscopici. Questi miceti, che proliferano esclusivamente in un ambiente umido, in natura sono molto utili, scompongono i vegetali e contribuiscono a formare l’humus.

Si tratta, fondamentalmente, di un agglomerato di sottili miceli che si riproducono per mezzo di spore, in grado di ricoprire le superfici umide di muri e soffitti. Sono proprio le “ife” che crescono dalle spore, che possono causare problemi respiratori particolarmente pericolosi in soggetti che già soffrono di insufficienza immunitaria o asma.

Le spore della muffa che si liberano in ambienti chiusi, inoltre, possono creare problemi di allergie e quelle di alcune specie particolari, come il fungo Stachybotrys, rilasciano delle tossine che possono causare infiammazioni polmonari, particolarmente pericolose per anziani e bambini. Nei bambini, infatti, circa il 13% delle asme croniche è associato a un eccessivo tasso di umidità nelle abitazioni.

Di solito sono particolarmente colpite le mucose per la loro mancanza di uno strato protettivo; la muffa, però, può anche aggredire l’epidermide, procurando eczemi e dermatiti atopiche.

Per quanto spesso venga sottovalutato, il proliferare della muffa va affrontato tempestivamente, per evitare eventuali danni alla salute legati all’inalazione delle spore.

Negli appartamenti umidi si riscontrano anche irritazioni non specifiche delle mucose degli occhi, del naso, della gola, come pure della pelle, che non hanno un’origine allergica. Se questi stati irritativi persistono, possono svilupparsi processi infiammatori a carico delle vie respiratorie superiori (sinusite), come anche di quelle inferiori (bronchite cronica o asma).

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) conferma che l’umidità e la muffa in casa possano provocare seri danni alla salute, e sostiene che la prevenzione sia un ottimo metodo per contrastarne la formazione.

La normativa di riferimento

Il 18 dicembre 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato una serie di FAQ (la terza) sul DM 26/06/2015. Tra queste la FAQ 3.11 riporta quanto segue:

“Per la verifica della condensa interstiziale si procede in conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788). Si ritiene che la condensazione interstiziale possa considerarsi assente quando siano soddisfatte le condizioni poste dalla norma, ovvero la quantità massima ammissibile e nessun residuo alla fine di un ciclo annuale. Tale norma definisce infatti la quantità ammissibile di condensa presente in un elemento al termine del periodo di condensazione. Lo stesso paragrafo specifica anche che tutta la condensa formatasi all’interno di un elemento deve sempre evaporare completamente alla fine di un ciclo annuale.”

Condensa massima ammissibile

In altre parole, “assenza di condensazione” non significa che la struttura deve essere asciutta in ogni momento, ma si può applicare il concetto di “quantità massima ammissibile” come definito dall’appendice nazionale della norma UNI EN ISO 13788, ovvero:

· la condensa non deve mai superare i 500g/m2

· tutta la condensa deve rivaporare nell’arco dell’anno.

Infatti ai progettisti le verifiche in vigore dal 1° ottobre 2015, sono:

· Assenza rischio di muffa

· Assenza rischio di condensazione interstiziale

· Condizioni di calcolo secondo la norma UNI EN ISO 13788

Il controllo della progettazione igrotermica è l’insieme delle verifiche atte a dimostrare la qualità del progetto rispetto al tema della migrazione del vapore attraverso l’involucro.

Quali tipi di diagnosi possiamo fare in una casa malata di muffa?

Possiamo introdurre due temi distinti, che fanno riferimento alle grandezze fisiche di riferimento quando si parla di benessere abitativo: consumi energetici e livelli di umidità.

Nel primo caso si parla di diagnosi energetica, definita dal D.Lgs 115/08 come una procedura sistematica volta a:

A. fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un’attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati;

B. individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi/benefici;

C. riferire in merito ai risultati.

Nel secondo caso invece, viene eseguita una diagnosi igrotermica di cui non esiste una definizione ufficiale, possiamo però copiare quanto vale per la diagnosi energetica, ovvero:

A. fornire un’adeguata conoscenza dei fenomeni igrotermici

B. suggerire possibili soluzioni ai problemi riscontrati

C. riferire in merito ai risultati

Le diagnosi vengono fatte preliminarmente per trovare le migliori soluzioni alla cura della nostra casa malata per poi poterla trasformare in “casa dei sogni”, oppure nel caso di contenziosi, per l’acquisto di un immobile che presenta vizi occulti (tipo muffa nascosta dalla candeggina che ricompare dopo aver venduto e abitato l’immobile).

Le fasi della diagnosi (elenco non esaustivo…), sono:

1. Studio del caso in esame

2. Raccolta della documentazione tecnica

3. Raccolta di dati con prove o misure strumentali

4. Creazione di un modello energetico/igrotermico che rispecchia lo stato di fatto

5. Creazione di un modello energetico/igrotermico che rispecchia la regola dell’arte prevista

6. Studio e simulazioni di possibili interventi di miglioramento

7. Report per il cliente

8. Report per il contenzioso (osservazioni alla relazione del CTU)

Per una diagnosi strumentale preliminare che sia volta all’identificazione del tipo di problema che interessa una struttura, è necessario conoscere cosa si sta cercando.

Quali sono quindi i possibili motivi di problematiche igrotermiche in edilizia?

La seguente tabella descrive i possibili fenomeni legati all’umidità nelle costruzioni e riassume le possibili attività utili per identificarli.

TIPOLOGIA | DESCRIZIONE del fenomeno e tipo di INDAGINI da svolgere |

Umidità da condensa superficiale | Condensazione superficiale o interstiziale di umidità prodotta nell’ambiente abitativo e che trova “una superficie fredda” su cui condensare Informazioni relative alla struttura, ai materiali, ai ponti termici ecc… Termografia attiva esterna per identificare la tecnologia costruttiva Termografia passiva per individuare posizione ed estensione Termografia passiva per validare l’eventuale modello di calcolo predittivo Fotografia per capire tipologie e posizione degrado Posa termo igrometri interni ed esterni per rilevamento di T e UR dell’aria Indagini su punti di infiltrazione d’aria |

Umidità ascendente | Umidità dovuta a fenomeni di risalita capillare di acqua nelle pareti Informazioni relative al terreno, alla struttura, materiali, ponti termici ecc… Termografia attiva esterna per identificare la tecnologia costruttiva Termografia passiva per individuare posizione ed estensione Fotografia per capire tipologie e posizione degrado |

Umidità accidentale | Umidità dovuta alla presenza di infiltrazioni o perdite in corrispondenza delle parti della costruzione a diretto contatto con acqua: impianti idrotermosanitari, scarichi, pluviali, coperture… Informazioni relative alla struttura, materiali, ponti termici ecc… Fotografia per capire tipologie e posizione del degrado Informazioni per capire passaggi impianti idrotermosanitari e posizioni pluviali Termografia passiva per individuare posizione ed estensione |

Umidità da terrapieno | Umidità dovuta alla differenza di livello tra pavimento dell’ambiente e livello del terreno. |

Umidità meteorica | Umidità presente sulle superfici esterne delle murature direttamente conseguente al fenomeno delle precipitazioni atmosferiche. |

Informazioni relative alla struttura, materiali, ponti termici ecc… Fotografia per capire tipologie e posizione degrado Termografia passiva per individuare posizione ed estensione Indagine quantitativa per concentrazione in periodo asciutto Indagine quantitativa per concentrazione in periodo bagnato Posa termo igrometri interni ed esterni e in sottotetto Studio della posizione di pluviali o impianti di scarico | |

Umidità da costruzione | Umidità da costruzione che si riscontra in una struttura durante e immediatamente dopo i lavori di costruzione o ristrutturazione. |

La presenza di umidità nella e sulla struttura e la posizione di essa è già un buon indicatore della possibile tipologia di fenomeno. L’umidità di origine meteorica, o di risalita capillare oppure di condensazione superficiale da ponte termico è infatti generalmente caratterizzata da una posizione ben precisa.

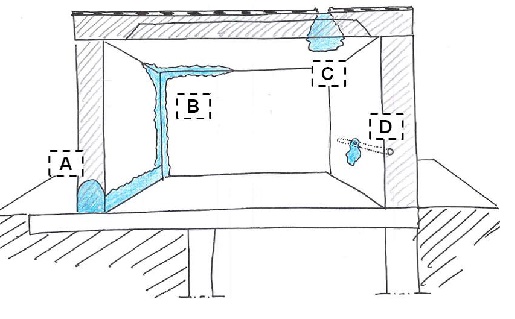

Uno strumento molto comodo che “visualizza”, con le dovute competenze, la presenza di umidità è la termocamera.

· umidità da risalita (A);

· umidità da condensa superficiale (B);

· umidità meteorica (C);

· umidità accidentale da rottura di tubo (D).

In commercio sono presenti diverse tipologie di strumenti di indagine che restituiscono indici più o meno precisi di presenza di umidità superficiale, che portano a poter mappare qualitativamente una superficie. La strumentazione termografica può restituire rapidamente una visione preliminare d’insieme che mostra in rivestimenti omogenei (quindi stesso materiale, cioè isoemissivi nello spettro dell'infrarosso termico) alterazioni di carattere termico ovvero differenti distribuzioni di temperatura superficiale che possono rivelare la presenza di umidità. (fonte Anit)

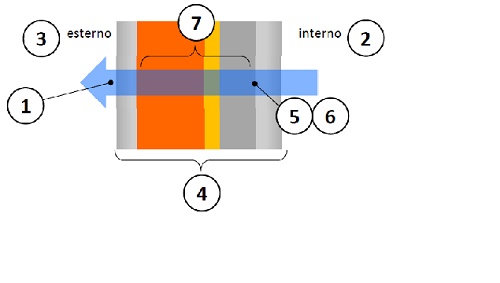

Per concludere il tema della trasmissione del vapore nelle strutture, con questa figura vediamo quali sono le principali grandezze che andiamo a considerare nella diagnosi:

Le ipotesi per il calcolo:

1. Considerazioni sul vapore

2. Condizioni climatiche interne

3. Condizione climatiche esterne

4. Caratteristiche igrotermiche dei materiali

5. Il rischio di condensazione superficiale

6. Il rischio di formazione di muffa

7. Il rischio di condensazione interstiziale

Il diagramma psicometrico

La condensa superficiale, è quella che ci interessa più da vicino perché è la prima causa di formazione della muffa, dovuta all’attività umana all’interno della “casa dei sogni”.

La condensa e un problema di temperatura e di umidità.

Con questa immagine capirai subito perché si forma la muffa:

L’aria umida, incontra una superfice fredda e condensa. Guarda quest’altra immagine:

Se l’aria fosse secca, non ci sarebbe alcun fenomeno di condensa superficiale.

Ma cosa vuol dire aria secca o umida?

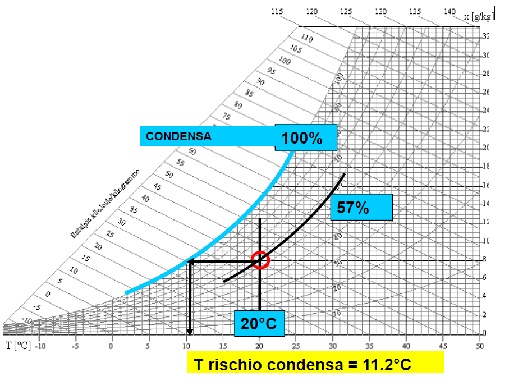

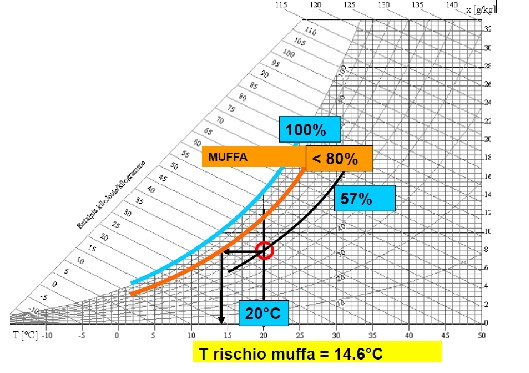

Per farti capire il fenomeno fisico, guardiamo il diagramma psicometrico dell’aria umida/secca.

I diagrammi psicrometrici sono diagrammi tracciati mediante due assi coordinati in cui sono riportati i valori di una delle coppie di grandezze di stato che, insieme alla pressione della miscela, assegnata e costante, individuano lo stato dell’aria umida.

Il nostro diagramma si legge così:

· in ascisse (orizzontale) abbiamo la temperatura

· in ordinate (verticale) l’umidità assoluta ovvero la densità del vapore acqueo in una massa d'aria umida (che è una miscela vapore acqueo-aria). Più precisamente, essa misura quanti grammi di vapore acqueo sono presenti in 1 kg d'aria umida, a una data temperatura e una data pressione.

· Le curve che scendono verso sinistra rappresentano l’umidità relativa, che è quella che interessa noi.

In questa figura vediamo che la curva dell’umidità relativa del 100% (rappresentata dalla linea azzurra) è aria umida al 100%. A quanti gradi condensa l’aria di casa a 20°C se avesse un’umidità del 57%?

Seguimi che ti aiuto a capire: andiamo sulla curva del 57%, incrociamo i 20°C, andiamo a sinistra nel punto di incrocio fino a quando non incontriamo la curva del 100% e scendiamo…. Lì troviamo 11°C.

Ecco perché le bottiglie fredde che sono a 5-6°C tirate fuori dal frigo dopo pochi minuti si vestono di umidità. Perché l’aria calda quando è a contatto con la bottiglia fredda condensa.

Quali sono le condizioni “fisiche” o termo-igroscopiche per cui si forma la muffa?

La muffa inizia a proliferare quando abbiamo contenuti di umidità superiori all’80%. Quindi facciamo lo stesso procedimento di prima: saliamo dai 20°C, incrociamo la curva dell’umidità relativa 57% (valore medio in casa), ci spostiamo a sinistra fino a quando incrociamo la curva dell’umidità relativa dell’80%, scendiamo e troviamo la temperatura minima del muro di casa, sotto la quale si forma la muffa: 14,6°C.

14,6°C è la temperatura sotto la quale si forma la muffa in casa, questo dato ci serve per capire che un rimedio per eliminare definitivamente la muffa è quello di aumentare la temperatura superficiale del muro “freddo”.

E COME?

Lo vedremo nel prossimo articolo.

Per consultare gli articoli precedenti cliccate qui https://www.laprimalinea.it/sommario/argomenti/abitare-il-benessere.html

A cura di Andrea Rotta

--------------------------------------------------------------------------

Oltre a essere rifugio e scrigno dei beni e degli affetti, la nostra casa può 'curarci'? Addirittura, può 'guarire' alcuni nostri malesseri? Certamente, il benessere domestico o meglio una smart home può largamente contribuire a prevenire e combattere malattie, depressioni, 'stati generali' malsani. Questo è il tema principale della nostra rubrica Abitare il Benessere, curata dall'ingegnere Andrea Rotta, un autentico esperto di comfort abitativo, un titolato professionista che ha dedicato la propria vita e le proprie competenze allo scopo di far star bene le persone nei luoghi dove maggiormente trascorrono la loro esistenza.

Chi è Andrea Rotta?

Torinese d'origine, 51 anni, laureatosi al Politecnico di Torino nel maggio 1998 e iscritto all'Ordine degli ingegneri della Valle d'Aosta dal giugno 1999, Andrea Rotta opera da oltre vent'anni nel campo della progettazione, costruzione e gestione di impianti di climatizzazione con attenzione allo sviluppo delle energie rinnovabili e risparmio energetico.

Più di 200 gli impianti realizzati con tecnologia fotovoltaica, solare termico, pompa di calore, biomassa, cogenerazione. Oggi promuove la costruzione di edifici in bioedilizia e la riqualificazione energetica del patrimonio esistente. Un lavoro che ormai è diventata pura passione nel veder realizzato il sogno della sostenibilità ambientale che da una singola abitazione, come una goccia nel mare, farà la differenza nel nostro futuro e quello delle future generazioni.

Nel 2017 ha scritto il libro 'Era meglio fare l’idraulico!' in cui descriveva le difficoltà nell’iniziare a svolgere la libera professione, sempre alla ricerca di un modo migliore di proporre ai clienti, soluzioni innovative per vivere in comfort.

L’ingegner Rotta ha più volte sottolineato come sia importante prendere questo problema sul serio. Rotta si occupa, quindi, da molti anni delle energie rinnovabili e soprattutto del risparmio energetico, tanto da aver scritto dei libri in merito, tra i quali i più noti e apprezzati sono 'SmartHome' e 'Aria Pulita', 'Guida sul comfort abitativo' e durante il periodo di quarantena Covid ' Come sanificare' tutti scaricabili gratuitamente sul suo sito https://www.andrearotta.com/

Per maggiori informazioni consultare il sito https://www.andrearotta.com/ e il canale https://www.youtube.com/channel/UC9sqWNUPfrH_v9GbtsrA3ag

Tutti i contenuti e gli articoli dell'ingegnere Andrea Rotta sono disponibili nella rubrica 'Abitare il benessere'

https://www.laprimalinea.it/sommario/argomenti/abitare-il-benessere.html